前幾天臺北天文館的YT頻道有一個直播影片是2024英仙座流星雨,讓民眾可以看著YT直播享受流星雨。直播長度六小時,真的有人可以跟完嗎?

https://www.youtube.com/live/2sjlviZZB94?si=bJSe23PGgeb-XZMt

本來影片直播是用福壽山農場的,但是天候不佳改用北海道的なよろ市立天文台的來源

https://www.youtube.com/live/yC_cQYkoBRA?si=wVoUfYFyHtp78vgO

我看到這個影片覺得很適合用影像處理的方式來獲取一些資訊

什麼時候有流星?

在幾年前我用自家擺設的定點攝影曾經作過偵測流星的程式,現在用同樣方式再來試試看。

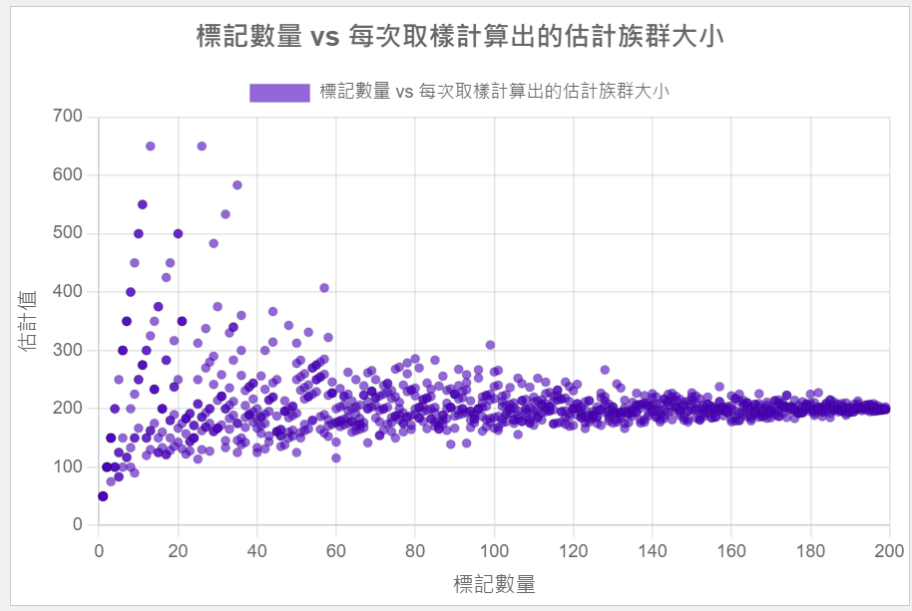

由於直播影片太長,影片容量很大,所以就不採用下載後再分析的方法,改用串流方式,一邊串流,一邊分析。frame都轉灰階,再把當前的frame減去前一個frame之後,如果得到的結果中的最大值大於某個閾值時,那就是代表有亮亮的東西出現了,然後就把現在的frame存起來,之後再轉存成影片,或是進行疊圖。

本來是想把整段影片都處理,不過後來看到留言裡有人紀錄了流星出現的timestamp,我就使用那些timestamp的十秒內來抓流星。

以下就是2024英仙座流星雨的集錦影片

在看直播影片時,如果仔細看,應該會發現畫面上有許多小亮點緩慢規律的移動,而且在那影片裡切到任一個時間點,都可以看到那些小亮點,想想應該是人造衛星。

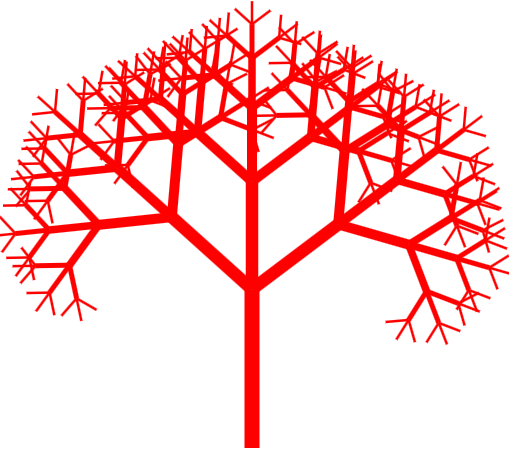

於是想來用影像處理的方式處理出人造衛星的軌跡。概念上就等同於重複曝光,方法就是取一段時間內的所有frame中的最大值。

由於臺北天文館的影片中會部份片段切換片源,所以我改採用weathernews的影片來影像處理

https://www.youtube.com/live/yC_cQYkoBRA?si=wVoUfYFyHtp78vgO

注意幾個特點

- 那些呈現直線運動的線段,就是衛星留下的軌跡,軌跡越長代表速度越快。

- 任意暫停呈現的畫面所呈現的線條數量,代表的就是在那個時間點的那塊天空裡,至少就有幾顆人造衛星。

- 不規則移動的軌跡通常是昆蟲飛過鏡頭留下的,不是UFO

如果想在夜空觀察人造衛星,可以先找到北極星之後,然後在那附近尋找。從影片中應該可以發現這些人造衛星的軌跡,都在靠近北極星附近。這些衛星就是繞極軌道衛星(polar orbiting satellite)

我先疊個5分鐘影片來說明,在影片中緩慢移動的亮點,若是疊成圖,就可以看到其規律的軌跡,在下圖的近乎直線的線段就是人造衛星的軌跡。而少部份由左上到右下的短線段則是流星。而星軌則因為只有5分鐘疊圖,所以只有短短的位移。

最後把整段影片都疊起來觀察,下圖經過曲線調整。

- 呈現同心圓的線條是恆星的星軌

- 接近水平直線的線段,以及少數在畫面左邊接近垂直的線段是繞極軌道的人造衛星,它們都靠近同心圓的圓心。

- 小段的由右上到左下的線段則是流星

- 其餘不規則的線段都是蟲

從這張圖更可以看到那些人造衛星的繞極軌道是怎麼一回事,另外朝向北極星是不是再也拍不到沒有人造衛星的天空了?