前一陣子查螞蟻移塚行為的時候,看到了一篇blog文章-螞蟻萬人塚

blog作者她說她在國中時意外發現一個讓螞蟻不再出現的方式,她是用膠帶把路過的螞蟻通通黏起來。只要膠帶上黏的螞蟻累積到一定數量,成了螞蟻萬人塚之後,把它放在螞蟻的路線上,後來的螞蟻經過的時候就會開始猶豫,漸漸的螞蟻就不走過來了。

哇!這個方式不就正是利用了螞蟻的費洛蒙嗎?

正好我之前看過幾本國外講science fair project的科學實驗書,也有提到類似的實驗。

第1個實驗是利用蚜蟲,用鑷子把一隻蚜蟲在蚜蟲群上面捏爆,觀察其他蚜蟲的行為。並紀錄隨著時間變化,蚜蟲群的變化是怎麼樣的。

第2個實驗也是利用螞蟻,作法和前面講的蚜蟲一樣,也是在螞蟻群上夾爆一隻螞蟻,觀察其他螞蟻的行為。除此之外,還有接續的實驗,就是夾爆不同族群/種的螞蟻,看看牠們的行為是否相同。

2011年3月19日

生物趴辣客3@高雄,隱藏版行程與交通

隱藏版課程

這次4/2的生物趴辣客3@高雄,除了有中山大學黃台珠老師的協助以外,還要再感謝中山大學海洋生物研究所呢!

在所長 宋克義教授以及 劉莉蓮教授的協助下,生物趴辣客有延長的隱藏版課程,屆時會有研究生帶領大家走一趟海生所,瞭解一下所內資源及實驗室參觀。名額有限,歡迎大家報名參加。

http://registrano.com/events/e3b2d9

交通

工作人員非常體貼,考慮到很多外地到高雄參加的人,所以決定租借接駁車,有需要搭乘接駁車來回的,需要另外付費80元。確定需要搭乘接駁車的人,務必在本週內完成下列問題並回信至teacher.liya@gmail.com,方便進行租車相關事宜,確認之後會儘快將確實的接駁車狀況mail給大家。

1.姓名:

2.電話:

3.需要接駁的時刻:(去程、回程或來回)

目前接駁車是暫定在4/2早上八點四十在左營高鐵站出口2集合,逾時不候(因為是計時收費的,當天請大家務必準時)

2011年3月18日

用GeoGebra進行生物醫學幾何量測

我覺得牙醫公會應該要頒獎給我了,最近常常收到牙醫或是正在念牙醫的網友寄信來問問題。

他們都是問怎麼用Imagej來量東西、算東西,大多數的問題在blog 裡都可以找到類似的解法,不過有些我目前也沒想出該怎麼解,就只好擱著。

今天早上又收到一封來信,他要問的是「如何利用image j測量最大寬度」

這是某老鼠的牙齒

測量點為先以t2 t5的最突點作一lingual線,之後平行移動至buccal,再作一平行線,測量兩條平行線距離。接著,以兩條平行線的中點做一平行線延伸至mesial及distal的最突點,測量此線段距離。他想問如何抓出最突點後,將兩點連線?如何將線段平行移動?計算距離中點?

看到這個問題之後,我想了一下,Imagej 裡其實沒有這麼客製化的功能,除非自己寫個plugin丟進去協助畫線,然後再計算。

再細想了一下,其實只要能先做到他所想要的那個幾何作圖,然後畫好線再去量不就好了嗎?

一想到幾何作圖,我就想到以前學過的兩個軟體,一個是Dr.Geo,這個我曾經在國網中心裡向洪朝貴老師學過,還用它畫過顯微鏡。

另外一個幾何作圖的就是Geogebra,數學老師對這個軟體應該不會陌生,不過在生物醫學界裡可能知道的就不多了。

提問者的醫學測量需求其實用Geogebra就可以輕易完成,我想,當初發明Geogebra的人,應該沒有想到他的軟體可以應用在生物醫學測量上面吧?

作法就直接做成影片,有需求的可以看看。

--

--

如果要再做其他的圖片量測,就直接再插入圖片,然後把剛剛新增的那些點位置移動到新的圖片上,GeoGebra就可以自動測量出來了。

另外,如果是要計算實際長度,上面的影片我沒有錄到這一段,你只要在下方的輸入列中,打上 g / i 和 h / i

左方應變物件那邊就可以自動計算出換算的長度了。

他們都是問怎麼用Imagej來量東西、算東西,大多數的問題在blog 裡都可以找到類似的解法,不過有些我目前也沒想出該怎麼解,就只好擱著。

今天早上又收到一封來信,他要問的是「如何利用image j測量最大寬度」

這是某老鼠的牙齒

測量點為先以t2 t5的最突點作一lingual線,之後平行移動至buccal,再作一平行線,測量兩條平行線距離。接著,以兩條平行線的中點做一平行線延伸至mesial及distal的最突點,測量此線段距離。他想問如何抓出最突點後,將兩點連線?如何將線段平行移動?計算距離中點?

看到這個問題之後,我想了一下,Imagej 裡其實沒有這麼客製化的功能,除非自己寫個plugin丟進去協助畫線,然後再計算。

再細想了一下,其實只要能先做到他所想要的那個幾何作圖,然後畫好線再去量不就好了嗎?

一想到幾何作圖,我就想到以前學過的兩個軟體,一個是Dr.Geo,這個我曾經在國網中心裡向洪朝貴老師學過,還用它畫過顯微鏡。

另外一個幾何作圖的就是Geogebra,數學老師對這個軟體應該不會陌生,不過在生物醫學界裡可能知道的就不多了。

提問者的醫學測量需求其實用Geogebra就可以輕易完成,我想,當初發明Geogebra的人,應該沒有想到他的軟體可以應用在生物醫學測量上面吧?

作法就直接做成影片,有需求的可以看看。

--

--

如果要再做其他的圖片量測,就直接再插入圖片,然後把剛剛新增的那些點位置移動到新的圖片上,GeoGebra就可以自動測量出來了。

另外,如果是要計算實際長度,上面的影片我沒有錄到這一段,你只要在下方的輸入列中,打上 g / i 和 h / i

左方應變物件那邊就可以自動計算出換算的長度了。

2011年3月17日

教科書上沒說的孟德爾遺傳實驗

上了好幾年的孟德爾遺傳實驗,上到我實在很想看看當初孟德爾所做的研究到底是怎樣?

拜科技所賜,要找這份研究,不用跑到國外圖書館去借,上網搜尋一下,就能找到那篇了不起的論文: Experiments in plant hybridisation ,這已經是翻譯成英文版的了,如果要德文的在這。

這份不到50頁的論文,開展了遺傳學的重要研究,各位有空真的可以下載來看看,當初孟德爾是怎麼做實驗的。看完之後,還會發現教科書裡面講孟德爾實驗的部份,其實有些和原始論文有出入,另外有些則是教科書未曾提到的資料。

以前我以為孟德爾只是無意間發現豌豆有這種遺傳特性,不過實際上孟德爾是有目的性地去挑選適合的材料,他在論文中就提到豆科植物的花構造很適合拿來研究,所以他就從豆科裡就挑了好幾種來做實驗,後來發現豌豆這個屬(Pisum)非常適合。所以他絕對不是修道院裡無所事事種豌豆的無聊人士,反倒是要把他看做是一個住在修道院裡的科學家。

拜科技所賜,要找這份研究,不用跑到國外圖書館去借,上網搜尋一下,就能找到那篇了不起的論文: Experiments in plant hybridisation ,這已經是翻譯成英文版的了,如果要德文的在這。

這份不到50頁的論文,開展了遺傳學的重要研究,各位有空真的可以下載來看看,當初孟德爾是怎麼做實驗的。看完之後,還會發現教科書裡面講孟德爾實驗的部份,其實有些和原始論文有出入,另外有些則是教科書未曾提到的資料。

- 孟德爾用的是鑷子(forceps),不是剪刀。(現在用的N版課本插圖畫的是小剪刀,害我講錯)

- 在豌豆的8年實驗之前,他先花了2年的時間,從各種子商那收集了34種左右的豌豆品種來挑選實驗樣本。

- 他用的豌豆不是只有那種Pisum sativum,其實還有 P. quadratum、P. saccharatum 還有 P. umbellatum。他所做的七種性狀實驗並非都是來自P. sativum,像種皮圓皺那個是用P .quadratum,豆莢形狀那個是用 P. saccharatum,花位置是用 P. umbellatum。

- 他也不是說只有觀察那7種性狀,早在前兩年的預實驗時,他就觀察到有些特徵的差異只是在於程度的變化不同,可是那個很難拿來比較,所以他才會去挑我們現在知道的那些性狀來比較。

- 關於紫花白花的性狀,還蠻有意思的。我本來以為他看的就是子代植株所開出來的花色,不過其實那個性狀是在比較種皮顏色的差異。會開出白花的種子,其種皮是白色的,會開紫花的種子,種皮顏色是灰色、棕色那類(gray、gray-brown、leather brown) 。所以孟德爾在種皮色(花色)這個觀察中,是直接等親代結種子就可以判斷了,而不是等到親代結種子,然後種子再種下等開花來觀察,畢竟前者和後者的觀察時間,會差到一個生長期耶。

- 高莖用的是6-7 ft的豌豆,矮莖用的是3/4- 1.5 ft的豌豆

- 他的實驗其實是有用到對照組的。他把對照組放在溫室裡,目的是檢驗甲蟲 Buchus pisi的侵擾對實驗的影響,因為擔心 Buchus pisi會帶來外面的花粉。

- 我們後世所稱的AA,在論文裡其實只有寫一個A而已,而aa,在論文裡寫的也只是一個a,倒是Aa都一樣。

- 我們在解釋孟德爾實驗時,會講高莖用T、矮莖用t、紫花用P、白花用p。不過實際上孟德爾沒有刻意將性狀連結遺傳因子的字母,不管是哪種性狀,他就是用ABC abc來表示。論文裡要講一個性狀,他就用Aa來表示,兩個性狀就用AaBb來表示,三個就是AaBbCc。

- 他作過兩性狀的雜交-種子圓皺和顏色,也作過三性狀的雜交-種子圓皺、胚乳顏色、種皮顏色。

- 他那時候好像還不知道花粉裡頭有精細胞,所以他用的是pollen cell 對 egg cell

- 論文裡有幾頁是在講他拿其他植物做的實驗結果,一樣是3:1

- 看完的感想:孟德爾數學真得很好!

以前我以為孟德爾只是無意間發現豌豆有這種遺傳特性,不過實際上孟德爾是有目的性地去挑選適合的材料,他在論文中就提到豆科植物的花構造很適合拿來研究,所以他就從豆科裡就挑了好幾種來做實驗,後來發現豌豆這個屬(Pisum)非常適合。所以他絕對不是修道院裡無所事事種豌豆的無聊人士,反倒是要把他看做是一個住在修道院裡的科學家。

2011年3月15日

綠豆芽怎麼長高

當老師這麼幾年,深深覺得,學生的表現跟導師真的有關係耶。我們學校的邸怡老師帶的班級總是有種特別的氣質,她帶的幾屆學生都好愛自然觀察,前年6月的時候,她那時帶的學生還會在學校找黑冠麻鷺,而今年她帶的學生是在教室裡養生物。

一開始是幾個男生突然找了小杯子種綠豆,而且還故意放在抽屜裡孵豆芽菜,不曉得這和我在他們教室放橘子種子等待發芽有沒有關係?過了一陣子之後,開始有女生養菜蟲(某蛾),然後又有女生開始養螳螂。總之,上他們班的課的時候,常常會突然出現很多生物。

上週四,小男生拿了綠豆芽過來給我看,雖然是放在抽屜裡,但還是有照到光線,也因此就讓豆芽菜變綠了,這個豆芽菜養成計劃稍稍不成功。但是我看到他的豆芽菜時,就突然想到一個實驗,是用來觀察植物頂端生長的經典實驗。

我和同學要了一支油性筆和直尺,就在豆芽菜上面畫上一段段間隔 0.5 cm的記號。我跟同學說,過幾天綠豆長高的時候,你看看這個記號會怎麼改變。如果綠豆是整根一起變長,你就會看到這每些線段間隔的寬度,會超過0.5cm。但如果它是頂端生長,你就會看到另外一種模式。

今天周二,距離上次畫線的日子過了五天,其實我忘了之前曾經畫過線。小男生在還沒上課之前,就把他的綠豆遞來給我看,我一看好驚喜,頂端生長的現象好明顯,於是就用了一兩分鐘的時間介紹了一下這個生長模式。

上圖左邊是五天前的綠豆芽,經過五天的生長之後,就成了右邊的模樣。每個黑點之間的間隔距離原本是0.5cm,過了五天,莖頂的記號間隔明顯大了很多,而在子葉附近的記號並沒有改變。

其實這也可以延伸出一個問題

「小明(問題的主角永遠都是小明)在七歲的時候,爸爸幫他在樹上畫上了一個和他等高的記號,請問等到小明20歲的時候,這個記號會變高、變矮還是不變?」

一開始是幾個男生突然找了小杯子種綠豆,而且還故意放在抽屜裡孵豆芽菜,不曉得這和我在他們教室放橘子種子等待發芽有沒有關係?過了一陣子之後,開始有女生養菜蟲(某蛾),然後又有女生開始養螳螂。總之,上他們班的課的時候,常常會突然出現很多生物。

上週四,小男生拿了綠豆芽過來給我看,雖然是放在抽屜裡,但還是有照到光線,也因此就讓豆芽菜變綠了,這個豆芽菜養成計劃稍稍不成功。但是我看到他的豆芽菜時,就突然想到一個實驗,是用來觀察植物頂端生長的經典實驗。

我和同學要了一支油性筆和直尺,就在豆芽菜上面畫上一段段間隔 0.5 cm的記號。我跟同學說,過幾天綠豆長高的時候,你看看這個記號會怎麼改變。如果綠豆是整根一起變長,你就會看到這每些線段間隔的寬度,會超過0.5cm。但如果它是頂端生長,你就會看到另外一種模式。

今天周二,距離上次畫線的日子過了五天,其實我忘了之前曾經畫過線。小男生在還沒上課之前,就把他的綠豆遞來給我看,我一看好驚喜,頂端生長的現象好明顯,於是就用了一兩分鐘的時間介紹了一下這個生長模式。

上圖左邊是五天前的綠豆芽,經過五天的生長之後,就成了右邊的模樣。每個黑點之間的間隔距離原本是0.5cm,過了五天,莖頂的記號間隔明顯大了很多,而在子葉附近的記號並沒有改變。

其實這也可以延伸出一個問題

「小明(問題的主角永遠都是小明)在七歲的時候,爸爸幫他在樹上畫上了一個和他等高的記號,請問等到小明20歲的時候,這個記號會變高、變矮還是不變?」

2011年3月11日

如何簡單寫反字

把寫反字是一個很酷的技能,酷到你在生活中完全找不到實用的地方。

要寫出左右相反的字,筆劃慢慢想慢慢寫,總是會寫好的。但如果打算快速寫好,就有點訣竅了。

關鍵就在「把紙壓在額頭上」,就像是自己在臉上寫字一樣,不用刻意去想反過來的筆劃怎麼寫,依著一般寫字的筆順,就可以輕而易舉的寫出反字了。

要寫出左右相反的字,筆劃慢慢想慢慢寫,總是會寫好的。但如果打算快速寫好,就有點訣竅了。

關鍵就在「把紙壓在額頭上」,就像是自己在臉上寫字一樣,不用刻意去想反過來的筆劃怎麼寫,依著一般寫字的筆順,就可以輕而易舉的寫出反字了。

2011年3月10日

2011細胞分裂與減數分裂教學紀錄

2010年用資訊科技的方式協助細胞分裂和減數分裂的教學,得到很正面的效果。

所以今年2011年也來試試看吧!不過天算不如人算,今年第一個班級的投影機完全不理我,所以我只得立刻改成板書的教學。

前面有提到,分裂過程這種動態的資訊,若是能展示出動態的過程來教學,會比單純只有靜態圖片好得多。但那同時也要注意,用動畫很容易會造成資訊量過多、速度太快的問題。

當板書遇上這個需要展示動態過程的概念時,怎麼作?要黑板上的圖片自己動起來,那個是不可能的事情,又不是電子白板,所以只好努力找方法了。

為了能夠讓學生的注意力專注在染色體的變化,所以我就用了「提示」的方式來作,也就是「畫重點」。

上第一個班的時候,我把過程畫在黑板上,要學生也跟著自己畫一遍過程,不過初學此部份的學生畫過程會有很大的問題。所以後來的幾個班,我就直接先畫好過程發給他們,因為是完全自己手繪的,所以黑板上的圖片和他們拿到的紙本是相同的。其實這牽涉到一個很重要的認知過程,如果教師提供的圖片資料,和學生手上的不同,那麼學生就得花多餘的心力去判斷對應兩者的異同。花心力去建構,本來是件好事,不過別忘了時間因素,我們一節課只有45分鐘。

學生拿到的圖片就是下面這張

先說細胞分裂的部份,一開始我要學生專注在單獨一個染色體,從頭到尾的變化情形,所以我要學生把一個染色體塗紅。如此一來,由左至右,自然就可以看出這個染色體發生什麼事情,有複製,也有分離。

接下來是看同源染色體的變化,通常在細胞分裂的過程教學中,我們不會去關心同源染色體有沒有變化,因為它不會有變化,但這其實是細胞分裂中一個很重要的意義。

怎麼讓學生看到同源染色體沒有分開呢?用一個框框就可以了。首先用一個框框把同源染色體框起來,由左至右一直框,框到最後,就會發現這個現象,沒有同源染色體分離的現象。

而減數分裂呢?單看一個染色體的變化,也可以觀察到那個複製的染色體分離

從左至右開始框,就會發現在第一次分裂時,同源染色體就框不起來了,這裡就發生了同源染色體分離。

兩種分裂過程用顏色的提示框框的群化,就可以把細胞分裂和減數分裂裡發生的事情說清楚了。

現在想想,這麼簡單的教學過程和原則,卻是經過這麼多年的紀錄、反省和讀文獻才得到,所以你看,寫blog真的有很大的好處啊!

所以今年2011年也來試試看吧!不過天算不如人算,今年第一個班級的投影機完全不理我,所以我只得立刻改成板書的教學。

前面有提到,分裂過程這種動態的資訊,若是能展示出動態的過程來教學,會比單純只有靜態圖片好得多。但那同時也要注意,用動畫很容易會造成資訊量過多、速度太快的問題。

當板書遇上這個需要展示動態過程的概念時,怎麼作?要黑板上的圖片自己動起來,那個是不可能的事情,又不是電子白板,所以只好努力找方法了。

為了能夠讓學生的注意力專注在染色體的變化,所以我就用了「提示」的方式來作,也就是「畫重點」。

上第一個班的時候,我把過程畫在黑板上,要學生也跟著自己畫一遍過程,不過初學此部份的學生畫過程會有很大的問題。所以後來的幾個班,我就直接先畫好過程發給他們,因為是完全自己手繪的,所以黑板上的圖片和他們拿到的紙本是相同的。其實這牽涉到一個很重要的認知過程,如果教師提供的圖片資料,和學生手上的不同,那麼學生就得花多餘的心力去判斷對應兩者的異同。花心力去建構,本來是件好事,不過別忘了時間因素,我們一節課只有45分鐘。

學生拿到的圖片就是下面這張

先說細胞分裂的部份,一開始我要學生專注在單獨一個染色體,從頭到尾的變化情形,所以我要學生把一個染色體塗紅。如此一來,由左至右,自然就可以看出這個染色體發生什麼事情,有複製,也有分離。

接下來是看同源染色體的變化,通常在細胞分裂的過程教學中,我們不會去關心同源染色體有沒有變化,因為它不會有變化,但這其實是細胞分裂中一個很重要的意義。

怎麼讓學生看到同源染色體沒有分開呢?用一個框框就可以了。首先用一個框框把同源染色體框起來,由左至右一直框,框到最後,就會發現這個現象,沒有同源染色體分離的現象。

而減數分裂呢?單看一個染色體的變化,也可以觀察到那個複製的染色體分離

從左至右開始框,就會發現在第一次分裂時,同源染色體就框不起來了,這裡就發生了同源染色體分離。

兩種分裂過程用顏色的提示框框的群化,就可以把細胞分裂和減數分裂裡發生的事情說清楚了。

現在想想,這麼簡單的教學過程和原則,卻是經過這麼多年的紀錄、反省和讀文獻才得到,所以你看,寫blog真的有很大的好處啊!

紅鳳菜的酸鹼指示劑

我一直以為我不太偏食,不過當離開父母,開始可以自己決定吃什麼的時候,我才發現,我真是偏食。

餐桌上出現的紅色葉菜,我幾乎不會動筷子去夾,可是我自己卻沒發現。往往都是等到吃完之後,才發現紅色葉菜幾乎動都沒動。

我想浩瀚人海中,一定有人會跟我一樣吧?其實我猜這應該是演化的一種趨勢吧?說也很奇怪,紅色的果實和紅色的葉菜給人的味覺感受完全不同。

紅色的果實,通常是成熟的,裡頭會有豐富的醣類。

紅色的葉菜呢?常常有澀味、苦味,得用高溫處理之後才能入口。想來就覺得是「已知用火」之後,才進入到人類食物之列。

酸鹼指示劑

紅紫色的葉菜中,我最有印象的就是紫色高麗菜和紅鳳菜。以前就知道紫色高麗菜可以拿來當酸鹼指示劑,不過從來沒想過紅鳳菜也可以。

我們家的菜都是從主婦聯盟訂來的,當週會出現什麼菜,在開箱之前實在沒什麼把握。前幾天開箱的時候,居然出現了紅鳳菜-我不會動筷的菜,所以最後就統統交給梅子處理了。

吃完飯收拾餐盤的時候,梅子看著那盤紅鳳菜的菜汁,就從櫥櫃裡拿了白醋滴滴看,它居然就變色了,當下才發現,原來紅鳳菜也可以當酸鹼指示劑。

不過這也不是什麼人類的大發現,上網搜尋一下,許多國中小的自然課程,在教酸鹼指示劑時,不是用紫色高麗菜,就是用紅鳳菜啊。

既然人家國小學生都做過這個,極富實驗精神的我,自然也要來嘗試一下,作個酸鹼指示劑吧。

其實作法就是煮菜葉啦

沒幾分鐘,水就變色了

接下來就試試用酸鹼來處理會怎樣,左邊那盤會用糯米醋來滴,右邊那盤會用小蘇打粉(鹼性)

結果,醋滴下去之後,果然變色了,不過小蘇打加下去後的顏色就沒什麼了。

這個情況讓我想到幾個經驗,燙地瓜葉剩下的那鍋湯汁,在水槽裡被各種東西加來加去,有時也會變色,也許也是酸鹼變色。

另外一個經驗是,作光合作用的實驗室,各種葉子拿去隔水加熱煮酒精的時候,也都會出現不同的顏色,並非都是單純的綠色,其中有些應該也是來自植物的花青素、胡蘿蔔素等色素吧。

以前我學生還設計過實驗,要從那杯煮過葉子的酒精中,把葉綠素提煉出來。試過很多種方式,結果最後他們的作法是,點火去燒酒精,等到酒精燒光之後,剩下的粉末裡就有他們要的東西了。最後那些粉末還帶有螢光呢,塗在手上就變成了螢光手了呢。

回到酸鹼指示劑的部份吧,以前曾經看過日本的一個小實驗,也許以後可以學著來玩玩。印象中是用一張紙巾浸滿了紫色高麗菜汁,或許還有加上食鹽?然後用電池接電極去電解,然後就可以在紙巾上做出彩色的圖案了。

餐桌上出現的紅色葉菜,我幾乎不會動筷子去夾,可是我自己卻沒發現。往往都是等到吃完之後,才發現紅色葉菜幾乎動都沒動。

我想浩瀚人海中,一定有人會跟我一樣吧?其實我猜這應該是演化的一種趨勢吧?說也很奇怪,紅色的果實和紅色的葉菜給人的味覺感受完全不同。

紅色的果實,通常是成熟的,裡頭會有豐富的醣類。

紅色的葉菜呢?常常有澀味、苦味,得用高溫處理之後才能入口。想來就覺得是「已知用火」之後,才進入到人類食物之列。

酸鹼指示劑

紅紫色的葉菜中,我最有印象的就是紫色高麗菜和紅鳳菜。以前就知道紫色高麗菜可以拿來當酸鹼指示劑,不過從來沒想過紅鳳菜也可以。

我們家的菜都是從主婦聯盟訂來的,當週會出現什麼菜,在開箱之前實在沒什麼把握。前幾天開箱的時候,居然出現了紅鳳菜-我不會動筷的菜,所以最後就統統交給梅子處理了。

吃完飯收拾餐盤的時候,梅子看著那盤紅鳳菜的菜汁,就從櫥櫃裡拿了白醋滴滴看,它居然就變色了,當下才發現,原來紅鳳菜也可以當酸鹼指示劑。

不過這也不是什麼人類的大發現,上網搜尋一下,許多國中小的自然課程,在教酸鹼指示劑時,不是用紫色高麗菜,就是用紅鳳菜啊。

既然人家國小學生都做過這個,極富實驗精神的我,自然也要來嘗試一下,作個酸鹼指示劑吧。

其實作法就是煮菜葉啦

沒幾分鐘,水就變色了

接下來就試試用酸鹼來處理會怎樣,左邊那盤會用糯米醋來滴,右邊那盤會用小蘇打粉(鹼性)

結果,醋滴下去之後,果然變色了,不過小蘇打加下去後的顏色就沒什麼了。

這個情況讓我想到幾個經驗,燙地瓜葉剩下的那鍋湯汁,在水槽裡被各種東西加來加去,有時也會變色,也許也是酸鹼變色。

另外一個經驗是,作光合作用的實驗室,各種葉子拿去隔水加熱煮酒精的時候,也都會出現不同的顏色,並非都是單純的綠色,其中有些應該也是來自植物的花青素、胡蘿蔔素等色素吧。

以前我學生還設計過實驗,要從那杯煮過葉子的酒精中,把葉綠素提煉出來。試過很多種方式,結果最後他們的作法是,點火去燒酒精,等到酒精燒光之後,剩下的粉末裡就有他們要的東西了。最後那些粉末還帶有螢光呢,塗在手上就變成了螢光手了呢。

回到酸鹼指示劑的部份吧,以前曾經看過日本的一個小實驗,也許以後可以學著來玩玩。印象中是用一張紙巾浸滿了紫色高麗菜汁,或許還有加上食鹽?然後用電池接電極去電解,然後就可以在紙巾上做出彩色的圖案了。

2011年3月9日

2010細胞分裂與減數分裂教學紀錄-注意力引導

明明現在就是2011 ,可是卻在紀錄2010,這是怎麼一回事呢?

其實這篇要紀錄的不只是教學,還包括我念研究所寫論文的過程。

兩年半前,為名為利地去考了研究所,過著白天當老師,晚上當學生的生活。唸書的那兩年,也意外幫blog增添了好多資訊類的文章,其實很多都是在唸書時候的所見所學。

過了一年,到了要找題目做研究寫論文的時候了,因為我念的是數位科技與學習的研究所,所以我鎖定的方向就是如何利用資訊科技來協助教學。

論文的目標出現在最接近的地方,我在自己的blog 裡找到方向。我連續數年都紀錄了教「細胞分裂和減數分裂」的過程與反省,每年都會嘗試新作法,不如今年就試試看用資訊科技來協助看看吧。

分裂怎麼教

過去的經驗告訴我,光用板書在教室講述這種動態過程時,常常會有學生搞不懂那些染色體是怎麼移過來跑過去,所以我們就會用各式各樣的教具去演示那個過程,像是用紙卡、磁鐵做染色體。

後來我做出來的結果,跟我預測的相同。在講細胞分裂和減數分裂這種動態過程時,如果用特製動畫,的確是可以提高學生的學習成效,而且還可以有效地降低認知負荷。

此外,我的研究裡,還有一部分是在探討這些7年級的學生的認知程度,到底到達了什麼程度?如果他們還處在具體思考的階段,那麼我推測如果把染色體移動過程完整地秀給他們看,應該是對他們的學習有幫助的吧?

我用科學推理測驗去測學生的認知發展期,結果發現,我研究的7年級學生(189名)只有 19.6% 進入過渡期,其他 80.4% 的學生通通都在具體操作期。這意思就是大多數學生面對抽象事物(染色體、基因),可能就是一副鴨子聽雷、滿頭霧水的樣子。在我的研究中,也印證了這樣的想法,針對具體操作前期的學生(佔全部的53.9%),因為他們還沒有辦法進行抽象思考,所以用特製動畫來教他們,那麼比起光用圖片或是動畫,學習成效是比較好的。

以減數分裂的那頁面為例,左上角有個「首」字,那個是回到前頁。左方的輔助圖區,按下去就可以讓主畫面出現對應的大圖,或者按右方的輔助文字區也有同樣效果。

如果要看一般動畫的效果,可以按下按鈕區的Play All,它就會把所有圖片通通跑一次。

如果是按下< 或>就是做控制速度的效果,按一下動一下。而那個play是讓目前的影片只播放到這個階段然後就停住。

至於減少資訊負荷的方式,關鍵就在「提示」效果。我的設計是讓任一個染色體可以像被照了聚光燈一樣,被眾人注意,被提示,所以學生就自然而然注意到這個染色體的改變模式;同時,其他的配角並沒有消失,只是淡化掉了。所以若想要在這時綜觀全場,看他們發生什麼事情,也是OK的。

所以這樣就可以同時減少認知負荷,又不至於放棄細節。這樣的教材設計原則,我們稱之為「注意力引導」。

為什麼幫他們把染色體移動的動態過程演示給他們看會有幫助?我的想法是這樣的,如果學生有時間,自己按照自己的步調去讀圖,左右對照圖片的變化,就可以在內心建構出整個過程,但問題就出現在這個動態過程的學習,是出現在課堂授課時,而不是自學。

當老師在台上述說這個東西等一下會怎樣跑來跑去,學生又要聽,又要去建構過程,其實對他們而言,就會產生了很大的認知負荷,意思就是「怎麼那麼複雜,聽不懂(抓頭)」

所以教學時,要不就要給他們足夠的時間去建構過程,不然就是要幫助他們建構過程,不要讓他們的腦同時去處理那麼多事情。

當認知負荷降低了,學習也才能更有效率。

其實這篇要紀錄的不只是教學,還包括我念研究所寫論文的過程。

兩年半前,為名為利地去考了研究所,過著白天當老師,晚上當學生的生活。唸書的那兩年,也意外幫blog增添了好多資訊類的文章,其實很多都是在唸書時候的所見所學。

過了一年,到了要找題目做研究寫論文的時候了,因為我念的是數位科技與學習的研究所,所以我鎖定的方向就是如何利用資訊科技來協助教學。

論文的目標出現在最接近的地方,我在自己的blog 裡找到方向。我連續數年都紀錄了教「細胞分裂和減數分裂」的過程與反省,每年都會嘗試新作法,不如今年就試試看用資訊科技來協助看看吧。

分裂怎麼教

過去的經驗告訴我,光用板書在教室講述這種動態過程時,常常會有學生搞不懂那些染色體是怎麼移過來跑過去,所以我們就會用各式各樣的教具去演示那個過程,像是用紙卡、磁鐵做染色體。

教細胞分裂、減數分裂時,如果用資訊科技協助,那應該怎麼做?我想動畫會是一個不錯的處理,不過我讀到的研究又告訴我,用動畫還是會有缺點,像是資訊量太多(一堆染色體),速度太快,可是如果光只是用一張張的圖片來講,又沒辦法一眼看出那些染色體怎麼移動,所以我想,那就折衷一下吧,在動畫和圖片中取平均值,弄出一個我可以控制播放速度,而且又能夠減少資訊負荷的特製動畫吧。

後來我做出來的結果,跟我預測的相同。在講細胞分裂和減數分裂這種動態過程時,如果用特製動畫,的確是可以提高學生的學習成效,而且還可以有效地降低認知負荷。

此外,我的研究裡,還有一部分是在探討這些7年級的學生的認知程度,到底到達了什麼程度?如果他們還處在具體思考的階段,那麼我推測如果把染色體移動過程完整地秀給他們看,應該是對他們的學習有幫助的吧?

以減數分裂的那頁面為例,左上角有個「首」字,那個是回到前頁。左方的輔助圖區,按下去就可以讓主畫面出現對應的大圖,或者按右方的輔助文字區也有同樣效果。

如果要看一般動畫的效果,可以按下按鈕區的Play All,它就會把所有圖片通通跑一次。

如果是按下< 或>就是做控制速度的效果,按一下動一下。而那個play是讓目前的影片只播放到這個階段然後就停住。

至於減少資訊負荷的方式,關鍵就在「提示」效果。我的設計是讓任一個染色體可以像被照了聚光燈一樣,被眾人注意,被提示,所以學生就自然而然注意到這個染色體的改變模式;同時,其他的配角並沒有消失,只是淡化掉了。所以若想要在這時綜觀全場,看他們發生什麼事情,也是OK的。

所以這樣就可以同時減少認知負荷,又不至於放棄細節。這樣的教材設計原則,我們稱之為「注意力引導」。

為什麼幫他們把染色體移動的動態過程演示給他們看會有幫助?我的想法是這樣的,如果學生有時間,自己按照自己的步調去讀圖,左右對照圖片的變化,就可以在內心建構出整個過程,但問題就出現在這個動態過程的學習,是出現在課堂授課時,而不是自學。

當老師在台上述說這個東西等一下會怎樣跑來跑去,學生又要聽,又要去建構過程,其實對他們而言,就會產生了很大的認知負荷,意思就是「怎麼那麼複雜,聽不懂(抓頭)」

所以教學時,要不就要給他們足夠的時間去建構過程,不然就是要幫助他們建構過程,不要讓他們的腦同時去處理那麼多事情。

當認知負荷降低了,學習也才能更有效率。

2011寒假作業紀錄-探究取向的營養器官繁殖實驗

國中生物課程裡所謂那個「做實驗」的部份,嚴格說來,其實不是真的在「做實驗」。真的實驗會有探究原因的部份,因此會設置實驗組、對照組,樣本做到隨機分配、重複次數...巴拉巴拉一些實驗設計。不知道什麼時候開始,以前的「實驗紀錄本」就改成了「活動紀錄本」,我想也就是這個原因吧?

我覺得在國中生物課程裡,要做完整的探究實驗,至少有兩個地方可以作,一個是「綠豆向光性」的那個實驗。我對資優班學生講實驗設計時,就曾經用這個實驗和「流言追追追」的影片為材料,告訴他們要做到更完整,還需要哪些修正。資優班學生因為有外加的課程,所以有時間做這件事,可是對普通班的學生,我就覺得很可惜,因為沒有太多的時間可以操作這個部份,最多也只能在課程裡偶而加一點探究的東西。關於怎麼加一些,還有加哪一些,這個以後可以再來寫篇文章討論討論。

完成探究性實驗,並不是非得要做科展才行,我們老是把做實驗這件事情冠個龐大的目標,好像做實驗就是為了要做科展,可是因為科展容不下小實驗,所以就覺得小實驗既然不可能得科展,那何必做小實驗。

其實做一個小實驗就是一個完成一個專題研究,是針對一個未知的問題,去設計實驗,進行操作,得到結果做分析的一個過程,也就是在課程的最開始-科學方法那部份的實踐。

因為很希望給學生有進行探究實驗的經驗,所以這次的寒假作業就多加了探究的部份,其實這也是來自月鈴老師的經驗傳授。

如何進行

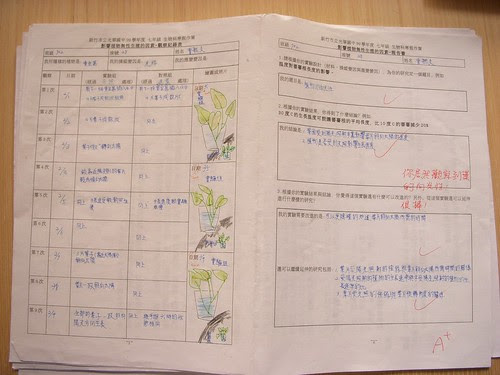

每年寒假,全台灣大概有半數以上的國中生都在做營養器官繁殖的作業,許多的馬鈴薯、地瓜、落地生根被種下,長大,然後被紀錄著。如果要為這個單純的觀察紀錄,加一些探究的東西,最簡單的方法就是設置對照組。這次的寒假作業就多了一些說明,還有簡單的表格來做這件事。

寒假作業單發到學生手上的那段時間,是段考的時間,所以完全沒有機會跟學生講應該怎麼操作,所以一切就只能靠學生自己閱讀文件了。其實那時候有質疑學生是否能完成。不過看到一個月後交來的報告,倒是欣慰不少。我四個班110名學生裡有27名學生(約1/4)是我覺得做得很不錯的,給A+。當然其他學生裡也有不認真完成,或是做得很奇怪的。

學生成果

先講設計有誤,做錯,或是做得很奇怪的:

以下就是A+的學生紀錄表和報告書:

實物

同樣是種大蒜,不同的種法就會有不同的生長型態,有的長得筆直

有的這麼彎

用棉花、衛生紙種的很容易倒伏,用沙土種的就比較直挺

有的種蘿蔔頭(不過這算不算營養器官繁殖啊?有繁殖嗎?)

有的是做薄荷的扦插

種地瓜的發現,沒照光的長出了小白根

有照光的長紫芽,不過到底這是光照原因還是地瓜擺放位置(基部朝上或朝下)所致呢?

種馬鈴薯的,有些一個月都不發芽,有些會長芽

根也發得細長,連根毛都可見到

也有些可以連葉子都長得茂盛

聽說在傳統市場買的比較會發芽,可是大賣場買的都不容易發芽,可能是噴過發芽抑制劑吧?或是輻射處理?這個可能就要想辦法問到大盤商或是產地農夫了。

明年再做這個部份的時候,我會規定最後一定要帶實物來學校,不然一定有人會用抄的就交過來了,另外也希望能有時間說明怎麼完成實驗設計,像是要慎選植物。

我覺得在國中生物課程裡,要做完整的探究實驗,至少有兩個地方可以作,一個是「綠豆向光性」的那個實驗。我對資優班學生講實驗設計時,就曾經用這個實驗和「流言追追追」的影片為材料,告訴他們要做到更完整,還需要哪些修正。資優班學生因為有外加的課程,所以有時間做這件事,可是對普通班的學生,我就覺得很可惜,因為沒有太多的時間可以操作這個部份,最多也只能在課程裡偶而加一點探究的東西。關於怎麼加一些,還有加哪一些,這個以後可以再來寫篇文章討論討論。

完成探究性實驗,並不是非得要做科展才行,我們老是把做實驗這件事情冠個龐大的目標,好像做實驗就是為了要做科展,可是因為科展容不下小實驗,所以就覺得小實驗既然不可能得科展,那何必做小實驗。

其實做一個小實驗就是一個完成一個專題研究,是針對一個未知的問題,去設計實驗,進行操作,得到結果做分析的一個過程,也就是在課程的最開始-科學方法那部份的實踐。

因為很希望給學生有進行探究實驗的經驗,所以這次的寒假作業就多加了探究的部份,其實這也是來自月鈴老師的經驗傳授。

如何進行

每年寒假,全台灣大概有半數以上的國中生都在做營養器官繁殖的作業,許多的馬鈴薯、地瓜、落地生根被種下,長大,然後被紀錄著。如果要為這個單純的觀察紀錄,加一些探究的東西,最簡單的方法就是設置對照組。這次的寒假作業就多了一些說明,還有簡單的表格來做這件事。

說明:

許多植物除了可以利用種子繁衍之外,也可以利用根、莖、葉等營養器官產生下一代,這種方式稱為無性生殖。在這個寒假中請同學進行一項小型的專題研究,選擇一項植物的營養器官進行種植,並設計一項變因進行營養器官繁殖的實驗。

步驟:

1. 選擇種植材料,例如

a.塊根:甘藷、紅蘿蔔、白蘿蔔......等

b.莖:蒜頭、紅蔥頭、薑、萬年青、黃金葛、馬鈴薯......等

c,葉:落地生根、石蓮......等

2. 選擇應變變因:選定你所要觀察的應變變因,應變變因最好採用可測量的現象,例如根的生長位置或長度、芽的生長位置或長度等。

3. 設計一項操縱變因進行實驗。以馬鈴薯生長為例,你可用溫度、光線等變因設計實驗,或者你也可以採用其他的變因進行實驗。

a.溫度:不同溫度下對馬鈴薯生長的影響

b.光線:光照與否對馬鈴薯生長的影響

c:密閉與否:是否密閉在袋中對馬鈴薯生長的影響

d:水分:是否浸泡在水中對馬鈴薯生長的影響

e.施肥:施肥與否對馬鈴薯生長的影響

4. 開始種植:每種材料的種植方法不盡相同,以下列舉幾種作為參考。

a.甘藷:用牙籤架起置於橫切開來的寶特瓶下半部中,在瓶內加入適當的水,使甘藷底部 3 公分泡水。

b.石蓮、 落地生根 :在淺碟子或布丁盒等器皿上鋪濕棉花,將葉放置其上即可(或鋪一層土,將葉直接插置土上);其他莖類也可依此方式種植。

c.萬年青、黃金葛:取一段十數公分的莖(底部須有根節),放置瓶中,使其下半部泡水。

5. 紀錄:從種植的第 1 天開始記錄,之後每隔 1 天觀察並記錄應變變因的改變情形(例如發芽情形或根的生長情形)。每 1 週拍照或繪製植物生長情況。若是寒假出遠門,無法紀錄該次觀察結果,可將該次紀錄延後,並將之後的紀錄跟著延後。

6. 由於寒假氣溫較低,也許有些植物無法在寒假三週內發生改變,但也請持續紀錄。2 月 14 日 開學時將下頁的紀錄表與報告書交給小老師收齊,再轉交老師批改,並請將你所種植的植物帶到學校來與同學分享生長的結果。

寒假作業單發到學生手上的那段時間,是段考的時間,所以完全沒有機會跟學生講應該怎麼操作,所以一切就只能靠學生自己閱讀文件了。其實那時候有質疑學生是否能完成。不過看到一個月後交來的報告,倒是欣慰不少。我四個班110名學生裡有27名學生(約1/4)是我覺得做得很不錯的,給A+。當然其他學生裡也有不認真完成,或是做得很奇怪的。

學生成果

先講設計有誤,做錯,或是做得很奇怪的:

- 說要種營養器官,可是卻種綠豆

- 實驗拖到最後一個禮拜才做,最後結果就是種不出來

- 石蓮花一天就長出花

- 結論出現了紀錄沒有的東西,例如結論說有照光會比較長,可是紀錄中卻沒有紀錄到長度變化

- 同時出現兩個以上變因

- 實驗材料是姑婆芋的葉子!這很大一個啊,不過圖畫起來看起來不太像。

- 說是種馬鈴薯,可是最後卻變成番薯。不過這還不算什麼,有個說他種地瓜,然後花了兩週時間地瓜的地下部就長出了好多肥大的新薯!不過他的題目是比較去芽和不去芽的馬鈴薯的生長情形。

- 實驗數據可以用量化的數據呈現,或是用照片呈現階段性的改變。

- 能夠發現誤差的原因。

- 改進的地方能想到將變因變得更單純。例如原本的設計是放室內和室外,後來就想到可以改成光照和黑暗。

- 能應用到生活面,例如發現馬鈴薯碰水會發芽,所以就想到儲存這些東西時要乾燥。

- 觀察到葉片會轉向太陽照射處。

- 能提出具體延伸實驗,例如已經萎縮的紅蘿蔔加了水,是不是還會恢復。

以下就是A+的學生紀錄表和報告書:

實物

同樣是種大蒜,不同的種法就會有不同的生長型態,有的長得筆直

有的這麼彎

用棉花、衛生紙種的很容易倒伏,用沙土種的就比較直挺

有的種蘿蔔頭(不過這算不算營養器官繁殖啊?有繁殖嗎?)

有的是做薄荷的扦插

種地瓜的發現,沒照光的長出了小白根

有照光的長紫芽,不過到底這是光照原因還是地瓜擺放位置(基部朝上或朝下)所致呢?

種馬鈴薯的,有些一個月都不發芽,有些會長芽

根也發得細長,連根毛都可見到

也有些可以連葉子都長得茂盛

聽說在傳統市場買的比較會發芽,可是大賣場買的都不容易發芽,可能是噴過發芽抑制劑吧?或是輻射處理?這個可能就要想辦法問到大盤商或是產地農夫了。

明年再做這個部份的時候,我會規定最後一定要帶實物來學校,不然一定有人會用抄的就交過來了,另外也希望能有時間說明怎麼完成實驗設計,像是要慎選植物。

訂閱:

文章 (Atom)